Clube da Esquina é sobre um país que cabia na revolução mais bonita da música brasileira

- Marcello Almeida

- 20 de jun. de 2025

- 3 min de leitura

Clube da Esquina é resistência, afeto e eternidade em forma de som

Há discos que a gente apenas escuta. Outros — raros — a gente sente pulsar dentro do peito, como se nos tornássemos, por um instante, o próprio coração do mundo.

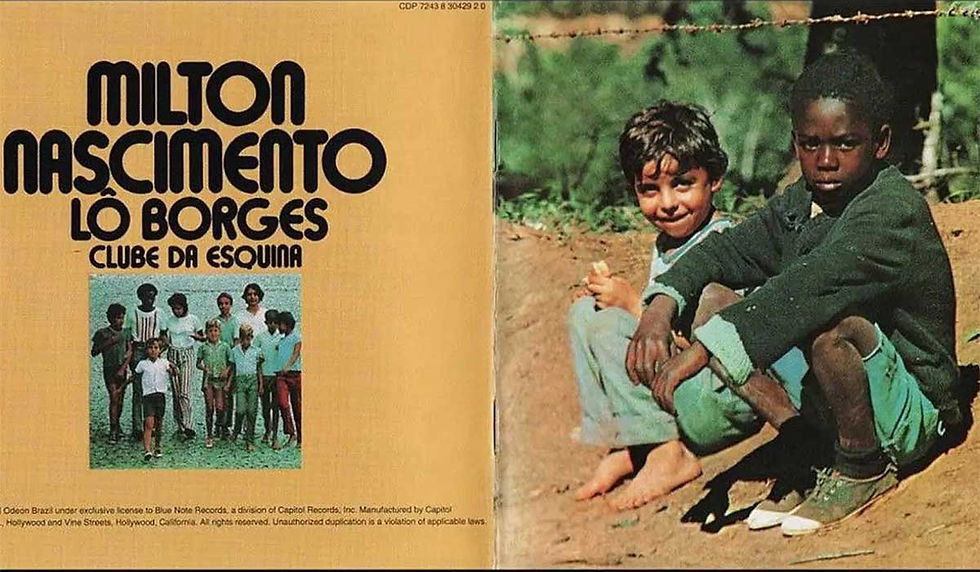

Com toda certeza, Clube da Esquina desperta uma avalanche de sentimentos: nostalgia, esperança, inquietude, êxtase. Não pertence a nenhum tempo, é atemporal em sua essência — uma obra-prima movida pela alma, pelo vínculo de amizade entre Milton Nascimento, Lô Borges e toda aquela constelação de vozes e violões. É o triunfo de traduzir em melodias as emoções que afloram no nosso íntimo, como se cada acorde fosse um espelho no qual reconhecemos nossas próprias cicatrizes e anseios.

Eleito, por muitos, o melhor álbum da história da música brasileira, Clube da Esquina provoca tanto reverência quanto questionamentos sobre os limites de qualquer lista. Mas aí reside seu poder: transcender discussões e se firmar, inquestionável, como um dos pilares da nossa cultura. São canções ambiciosas que narram, nota a nota, um dos momentos mais emblemáticos do Brasil — o ano de 1972, em pleno apagão autoritário da Ditadura Militar, quando a arte precisava ser resistência.

Àquela altura, enquanto Novos Baianos anunciavam Acabou Chorare, Paulinho da Viola dançava a sua solidão, e Gilberto Gil e Caetano Veloso retornavam do exílio com Expresso 2222 e Transa, em Minas brotou este planeta sonoro. Um disco duplo, edificante e encantador, erguido no encontro de influências díspares: dos Beatles ao rock psicodélico, de Miles Davis ao lirismo da música clássica ocidental, tudo banhado pela cadência única que só aqui encontra solo e luz.

Tem chuva, tem infância, tem espiritualidade e tem resistência. Tem um piano que não é só melodia, é reza. Tem uma guitarra que não é só nota, é denúncia. Tem letras que escorrem como cartas não enviadas. Poemas de amor em tempo de cólera. Esse disco não é um álbum. É uma utopia costurada com violões, sonhos, esperanças e dores. É o som de um país que sangrava em silêncio, mas ainda conseguia sonhar.

E que sonho.

Nele, a ditadura não calava — apenas ecoava como pano de fundo da delicadeza resistente. Milton Nascimento e Lô Borges não cantavam apenas por eles. Cantavam por todos os meninos sem nome nas calçadas, por todas as mães que esperavam no portão, por todos os exílios internos de um povo órfão de si. E não existe beleza mais urgente do que essa: a de transformar a dureza da realidade em sinfonia de esperança. É como se a música dissesse: “Ainda dá. Mesmo assim, ainda dá.”

“Cais” é uma prece em forma de piano. “Cravo e Canela” é o arrebol de um amor queima-coração. “Trem Azul” pulsa como batida de tambor em procissão. Cada faixa é uma estação dessa viagem infinita, um convite para atravessar estradas de barro, noites embriagadas de estrelas e esquinas que guardam promessas. E não fosse Milton, Lô e seus companheiros — Beto Guedes, Toninho Horta, Nelson Ângelo e tantos outros —, talvez esse mapa de emoções permanecesse inédito, um sonho preso no vácuo cultural daquele período.

Mas o Clube existiu. E existe em cada roda de violão, em cada revoada de cigarras, em cada lágrima que escorre ao som de um acorde suspenso. Exalta a camaradagem e a partilha: shows improvisados, encontros casuais, o bairro inteiro cantando junto num ritual de comunhão. É música que cura, que embala, que sacode.

Não é só um disco. É um abrigo. É um refúgio para a alma cansada. É o Brasil livre que ainda respira, mesmo em tempos sombrios, e insiste em sonhar — uníssono, com mil vozes de um só coração.

Comentários